星巴克中国待价而沽,高瓴凯雷竞逐350亿咖啡王座

50亿美元估值背后的攻守道

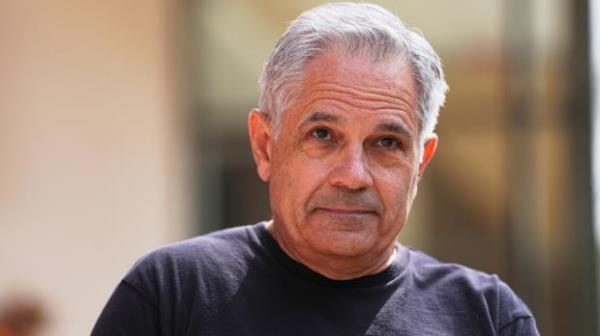

星巴克中国业务正成为资本眼中的“香饽饽”。高瓴资本、凯雷投资、信宸资本等机构近期密集参与反向路演,竞逐这场估值50亿至60亿美元(约合人民币358亿至430亿元)的收购战。若交易落地,将成为中国消费领域近年最大并购案之一。而星巴克全球CEO布莱恩·尼科尔的表态更添想象空间:“我们要把8000家店开到20000家。”

坚守咖啡身价,非咖降价撬增量

面对瑞幸24000家门店的碾压式扩张和库迪“5万家店”的野心,星巴克中国选择了一条精妙的平衡术:咖啡绝不降价,非咖产品躬身迎战。6月初,星巴克宣布星冰乐、冰摇茶等数十款非咖产品价格下调,同步推出“上午咖啡、下午非咖”的全场景战略。这一招既保住了浓缩咖啡19元/杯的高端定位,又用23元/杯的“轻奢版”星冰乐拓宽价格带,精准狙击下沉市场——那里的会员销售额增速已达高线城市的两倍。

第三空间:星巴克的底牌与枷锁

资本看中的正是星巴克不可复制的“空间价值”。在瑞幸、库迪靠9.9元价格战血洗市场时,星巴克7758家门店(覆盖超1000个县城)的“第三空间”仍是社交刚需场景。尤其在县域市场,消费者午后停留时长显著高于一线城市,非咖饮品需求激增,这正是星巴克降价策略的底层逻辑。然而,重资产运营模式也成为桎梏:2024财年客单价连跌8%,同店销售额一度下滑14%,证明“空间溢价”正被性价比浪潮冲刷。

本土化博弈:高瓴的科技牌VS凯雷的麦当劳经验

竞购者各自握有王牌。高瓴资本曾以531亿港元私有化百丽国际,通过关店、分拆、数字化三板斧令其市值翻3倍,此次或复制“科技赋能+供应链改造”路径;凯雷则祭出麦当劳中国样本——收购7年门店从2500家飙升至6543家,本土化运营功力深厚。而星巴克保留咖啡定价权的坚持,暗示交易更可能采用“少数股权出售+特许经营”模式,既引入本土资源优化成本,又不失高端调性。

两万家店的野望与隐忧

尼科尔口中的“20000家店”蓝图,实则暗藏对赌风险。瑞幸已用24097家店和35%市占率坐上王座,蜜雪冰城旗下幸运咖、古茗等品牌正疯狂渗透咖啡市场。星巴克若想翻盘,需同时破解三道难题:下沉市场能否接受“县城里的30元咖啡”?数字化系统能否追上瑞幸的“爆品流水线”?资本加持下,第三空间会沦为“快餐式咖啡亭”吗?当白色咖啡杯不再是身份象征,星巴克的中国故事急需新叙事。

这场收购已不仅是资本游戏,更将成为国际品牌在华命运的试金石——要么重演麦当劳的“金拱门奇迹”,要么在价格战的硝烟中褪尽光环。

版权声明:本文由鱼文智库发布,如需转载请注明出处